「ありがとう」を上手に伝えていますか?|人間関係をガラリと変えるコミュニケーション技術(2)

文/大谷佳子

利用者やその家族からの「ありがとう」は、介護職を勇気づけ、元気にしてくれます。その一言で、「介護の仕事をしていてよかった」とうれしくなり、前向きな気持ちになった経験のある人は少なくないでしょう。

「ありがとう」という言葉には、感謝を伝えることで相手をポジティブにする力があります。介護を提供される側の利用者や家族にも、そして一緒に仕事をしている同僚にも、「ありがとう」と伝える機会を増やしてみましょう。それだけで、日常のコミュニケーションが、もっと心地よいものになります。

今回は、相手を幸せな気分にする「ありがとう」の伝え方についてです。

1.「ありがとう」は勇気づけの言葉

私たちは「ありがとう」という言葉で、何かをしてくれた相手にお礼をしたり、感謝の気持ちを伝えたりします。「ありがとう」と言うのは相手に対する礼儀・マナーでもありますが、この言葉には相手をポジティブにする心理学的な効果があることをご存じでしょうか。

私たちは、誰かから「ありがとう」と感謝されると、自身の存在価値を感じることができます。それは、感謝されることで"貢献感"を持つことができるからです。貢献感とは、簡単にいえば、「私は誰かの役に立っている」という主観的な感覚といえるでしょう。

心理学者のアドラー(Adler, A.)は、「貢献感こそが幸せである」と言っています。つまり、私たちは人から感謝されることで「誰かの役に立っている」ことを実感し、「自分には価値がある」と思えたときに、幸せと勇気を得ることができるのです。

利用者や家族からの「ありがとう」が、介護職にとって何よりうれしい勇気づけの言葉である理由が納得できますね。

2.感謝の言葉を増やす方法

「貢献感こそが幸せ」なのは、介護職に限ったことではありません。毎日のコミュニケーションのなかで、周囲の人への感謝の言葉を増やしてみましょう。

普段よく使っている言葉を「ありがとう」に置き換えるだけで、日常のコミュニケーションも、人間関係も、ガラリと変わります。

感謝の言葉を増やす方法

1:「すみません」→「ありがとう」

2:「えらい」「すごい」→「ありがとう」

3:「いえいえ、そんな」→「ありがとう」

方法1:「すみません」を「ありがとう」に置き換える

何かしてもらったときに、「すみません」とすぐ口にする癖はありませんか。

「すみません」は、日常のさまざまな場面で用いられる言葉です。「それは私のミスです。すみません」のように謝罪するときや、「すみません。確認をお願いします」のように断りを入れるときに使うほか、お礼を言うときにも「すみません」が使われています。

このように「すみません」はとても便利な言葉ですが、お礼を言うときは「ありがとう」と伝えるほうがポジティブです。

例えば、「大変そうだね。手伝うよ」と声をかけてくれた同僚に対して、「すみません」より「ありがとう」と伝えるほうが、相手もうれしい気持ちになるはずです。

方法2:「えらい」「すごい」を「ありがとう」に置き換える

「えらいですね」「すごいですね」などの褒め言葉も、「ありがとう」に置き換えてみましょう。感謝の言葉は、その人のしたことに対するポジティブなフィードバックにもなります。

例えば、利用者に対して、「毎日続けていて、えらいですね」と褒める代わりに、「毎日続けてくださって、ありがとうございます」と伝えます。

同僚に対しては、慣れ親しんだ関係であればあるほど、褒める機会が少なくなりがちです。「一緒に考えてくれて、ありがとう」「フォローしてくれて助かった。ありがとう」など、相手のちょっとした行動への「ありがとう」を増やしてみましょう。

やるべきことをやっただけであっても、それを当たり前と思わずに「ありがとう」と伝えることが、職員間のコミュニケーションをよりよくするコツです。

方法3:「いえいえ、そんな」を「ありがとう」に置き換える

褒め言葉を伝えるときだけでなく、誰から褒めてもらったときにも「ありがとう」の一言を心がけましょう。

例えば、利用者やその家族から、「〇〇さんのような優しい方に介護してもらえて安心です」などと褒められると、すぐに「いえいえ、そんな」「とんでもない」などと言葉を返してしまいがちです。

謙遜する前に一言、自分のよさに気づき、それを伝えてくれた相手に、「ありがとうございます」「お役に立ててうれしいです」などの言葉で感謝の気持ちを表現しましょう。きっと相手も、「伝えてよかった」と喜んでくれるはずです。

どうしても謙遜しないと心苦しい場合には、「ありがとう」の言葉の後に、「でも、自分ではまだまだだなって思っています」などと柔らかく伝えるとよいでしょう。

3.「ありがとう」を上手に伝えるポイント

「ありがとう」という言葉には、相手をポジティブにする力があります。ただし、社交辞令のような「ありがとう」では、その力を十分に発揮することはできません。相手の心にしっかりと届くように「ありがとう」を伝えることが必要です。

「ありがとう」を伝えるときは、次の2つのポイントを心がけましょう。

「ありがとう」を上手に伝えるポイント

1:「〇〇してくれて、ありがとう」と伝える

2:相手の目を見て、笑顔で伝える

ポイント1:「〇〇してくれて、ありがとう」と伝える

「ありがとう」の言葉だけでなく、何に対する「ありがとう」なのかを具体的に伝えましょう。「ありがとう」だけでは、相手は、何に対して感謝されたのかがわかりません。

例えば、作業を手伝ってくれた利用者さんに、「〇〇さんが協力してくれたので、予定より早く終わりました。ありがとうございます」と伝えると感謝の言葉に実感がこもります。利用者はより大きな貢献感を覚えて、「ありがとう」の心理学的な効果もぐんと高まるはずです。

ポイント2:相手の目を見て、笑顔で伝える

「ありがとう」は、相手の目を見て、笑顔で伝えましょう。多くの心理学的研究から、表情などの非言語は、言葉以上に、相手の印象に大きな影響を与えることがわかっています。

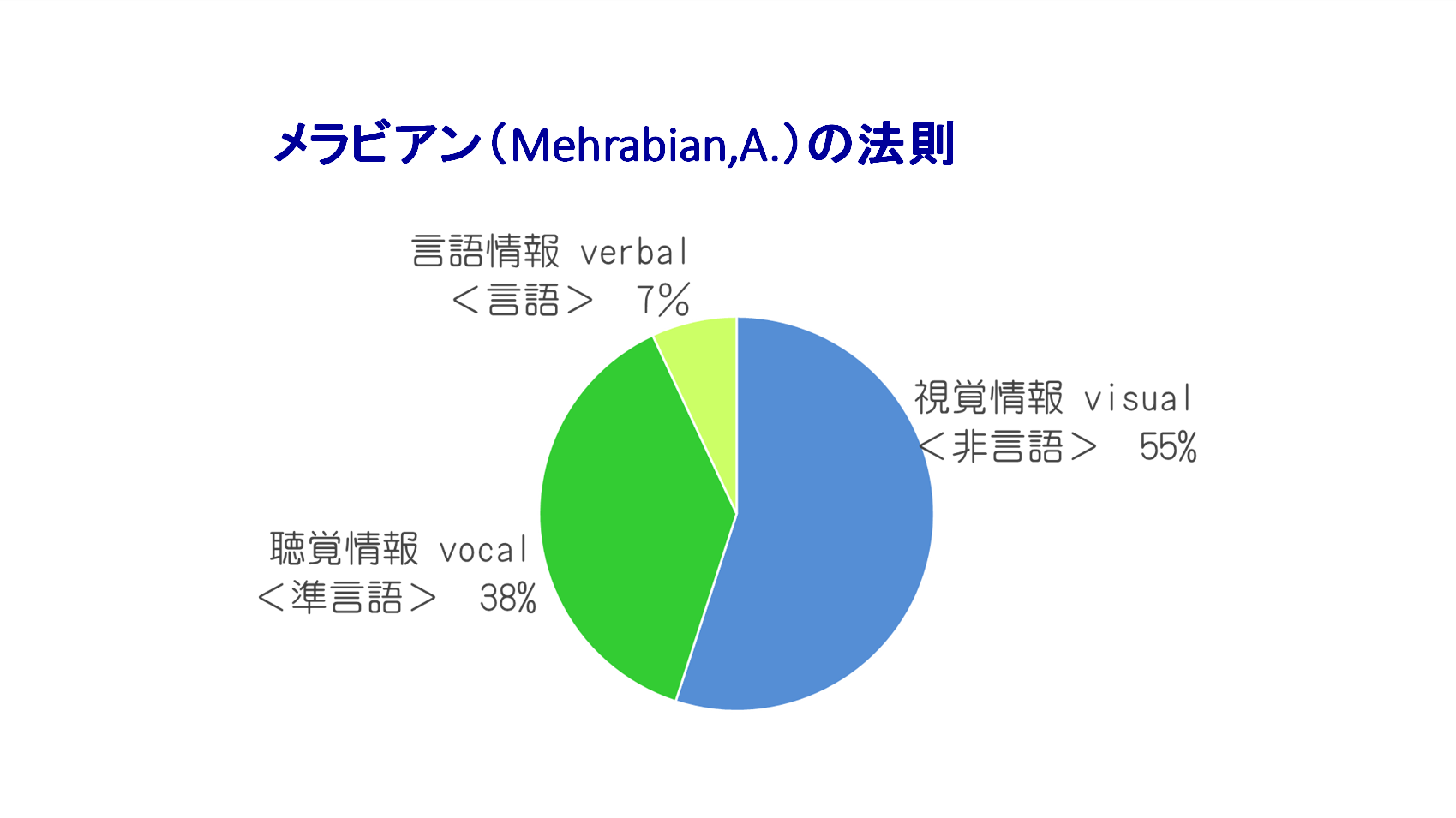

代表的な研究の1つに、心理学者のメラビアン(Mehrabian, A.)が行った実験があります。実験では「好き」という言葉を「不機嫌そう」な言い方で、「軽蔑している感じ」の表情で伝えた場合に、相手はどの情報をもっとも重視するのかを調べました。その結果、言葉からの情報(言語情報)を重視した人が7% 、言い方からの印象(準言語)を重視した人が38%、表情からの情報(非言語)を重視した人が55%だったのです。

つまり、言葉と言い方、表情が矛盾している場合、表情から得られる情報がもっとも信頼されることになります。言葉で「好き」と伝えても、その言葉に「軽蔑している感じ」の表情が伴えば、表情にあらわれた感情こそが本音と相手は受け止めるのです。

この実験結果は、相手に好印象を与えるための法則として、"メラビアンの法則"と呼ばれ活用されています。

「ありがとう」と伝えるときに無表情だったり、暗い表情だったりすると、言葉と表情が一致せず、相手を混乱させてしまうでしょう。「ありがとう」の言葉に、感謝していることが伝わる非言語や準言語が伴うことで、相手の心に届く「ありがとう」になるのです。

まとめ

●「すみません」を「ありがとう」に置き換えると、毎日のコミュニケーションのなかで感謝の言葉を増やすことができます。

●「ありがとう」を伝えるときは、何に対する「ありがとう」なのかを具体的に伝えること、そして、相手の目を見て笑顔で伝えることを心がけましょう。

参考文献

『対人援助の現場で使える 承認する・勇気づける技術便利帖』大谷佳子著(翔泳社)

【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む

スピード転職も情報収集だけでもOK

マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。

はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア

介護の仕事・スキルの関連記事

-

2025/12/05

-

全ての利用者さんに園芸療法を楽しんでもらうための工夫は?約500坪の畑や花壇がある「デイサービスセンター 晴耕雨読舎」|気になるあの介護施設

- 取材・文/タケウチノゾミ 編集/イージーゴー

-

2025/12/05

-

「利用者さん専用の畑」があるデイサービスはどんなところ?農園芸や大工仕事に取り組める「デイサービスセンター 晴耕雨読舎」|気になるあの介護施設

- 取材・文/タケウチノゾミ 編集/イージーゴー

-

2025/12/02

-

認知症利用者さんが楽しめるレクリエーション「ふわパタ風船シュート」|認知症ケアの現場から(35)

- 文・写真/安藤祐介