介護の現場でご利用者からの暴力・暴言・ハラスメント、どう対処?

文:渡辺有美 介護福祉士・ライター

暴力やハラスメントを防ぐには?

介護の現場で、近年問題視されているのが、ご利用者やその家族による介護職員への暴力・ハラスメントです。

仕事中にご利用者から叩かれたり、暴言を吐かれたり、あるいはご利用者のご家族から威圧的な態度を取られたりして、嫌な思いをしたことがある方は少なくないと思います。

なぜ介護の職場でこのような暴力やハラスメントが起こるのでしょうか。また、職場でこうした事態に遭遇したら、どのように対処するべきなのでしょうか。

今回は、介護現場で起こる理不尽な暴力、ハラスメントについて、望ましい対応方法や未然に防ぐためのポイントをお伝えします。

職場での暴力やハラスメントに

悩んでいる介護職のあなたへ

「利用者や職員から暴言を受ける...」「パワハラがひどいのに、誰にも相談できない...」「このままここで働き続けるしかないの?」----そんな悩みを抱えながら働き続けるのは、とてもつらいことです。でも、あなたが我慢し続ける必要はありません。

転職サービスに登録すれば、専門のアドバイザーに悩みを相談できるだけでなく、ハラスメントのない職場を見つけることができます。「安心して働ける職場を知りたい」「今の環境を誰かに相談したい」と感じているなら、まずは登録して新しい可能性を探してみませんか?あなたが無理をしなくてもいい職場、一緒に見つけましょう!

介護現場での暴力・ハラスメントの実態は?

まずは、介護現場で起こっている暴力、ハラスメントの内容をくわしくみていきましょう。

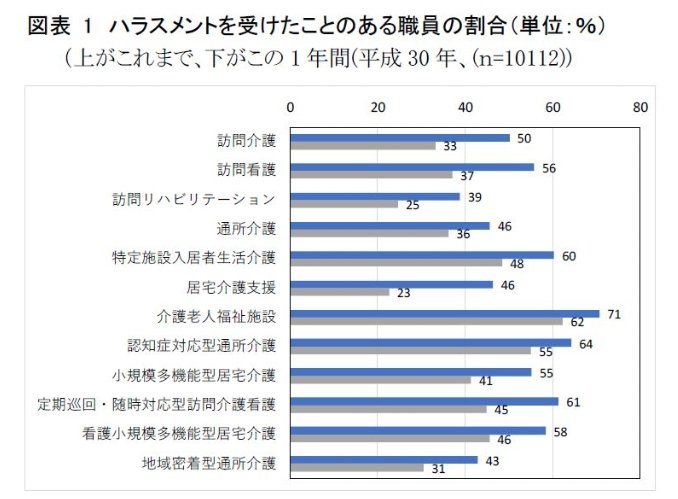

4~7割が「ハラスメントを受けた経験あり」

厚生労働省の資料によると、施設・事業所に勤務する介護職員のうち、これまでにご利用者からハラスメントを受けたことがある人は、おおよそ4~7割にのぼります。

この割合はサービス種別によって異なり、もっとも多いのが「介護老人福祉施設」の71%、次いで「認知症対応型通所介護」が64%、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が61%、「特定施設入居者生活介護」が60%と続きます。

この1年間だけを見ても、「介護老人福祉施設」や「認知症対応型通所介護」でのハラスメントの被害者は6割前後と半数を超えており、ご利用者からのハラスメントが深刻化している実態がうかがえます。

図1:ハラスメントを受けたことのある職員の割合(単位:%)

出典:厚生労働省「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」P5

また、利用者家族からのハラスメントも、職員の1~3割が経験しており、こちらも決して軽視できない数字といえるでしょう。

介護職の皆さんが安心して仕事に向き合うためには、こうしたハラスメントへの対策が急務といえます。

暴力やハラスメントの具体例

ひと口に「暴力」や「ハラスメント」といっても、その内容は多岐にわたります。ここではより具体的に、暴力・ハラスメントの中身をみていきましょう。

【身体的暴力】

叩く、蹴る、唾を吐く、引っかく、つねる等、ご利用者により身体的に危害を加えられる暴力を指します。コップや食器を投げつけたり、服を引きちぎったりするようなケースも含まれます。

【精神的暴力】

怒鳴る、威圧的な態度をとる、批判的な言動をとる、理不尽な要求を繰り返すなど、言葉や態度によって職員の尊厳をおとしめたり、心を傷つけたりする行為を指します。

【セクシャルハラスメント】

必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、性的な話をする、いかがわしい写真を見せる等、意に添わない性的な誘いかけや嫌がらせ行為を指します。

どんな暴力・ハラスメントが多い?

暴力・ハラスメントの内容は、サービス種別によって傾向が異なります。データによると、入居施設では身体的暴力が、訪問系サービスでは精神的暴力が多い傾向にあるようです。

図 2 職員がこの 1 年間で利用者からハラスメントを受けた内容の割合(複数回答) (n=3113)

| 身体的暴力(%) | 精神的暴力(%) | セクシュアルハラスメント(%) | その他(%) | 該当者数(人) | |

|---|---|---|---|---|---|

| 訪問介護 | 41.8 | 81.0 | 36.8 | 3.2 | 840 |

| 訪問看護 | 45.4 | 61.8 | 53.4 | 3.4 | 262 |

| 訪問リハビリテーション | 51.8 | 59.9 | 40.1 | 4.5 | 222 |

| 通所介護 | 67.9 | 73.4 | 49.4 | 1.7 | 237 |

| 特定施設入居者生活介護 | 81.9 | 76.1 | 35.6 | 3.4 | 326 |

| 居宅介護支援 | 41.0 | 73.7 | 36.9 | 4.1 | 217 |

| 介護老人福祉施設 | 90.3 | 70.6 | 30.2 | 2.2 | 629 |

| 認知症対応型通所介護 | 86.8 | 73.7 | 33.3 | 1.8 | 114 |

| 小規模多機能型居宅介護 | 74.7 | 71.9 | 32.9 | 2.7 | 146 |

| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 59.7 | 72.0 | 37.1 | 4.8 | 186 |

| 看護小規模多機能型居宅介護 | 72.6 | 71.8 | 31.1 | 3.7 | 241 |

| 地域密着型通所介護 | 58.4 | 70.1 | 48.0 | 2.8 | 358 |

注:色のある項目は、サービス種別の上位 1 項目。

職員がこの1年間で利用者からハラスメントを受けた内容の割合(複数回答)

出典::厚生労働省「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」P6

たとえば、「介護老人福祉施設」や「特定施設入居者生活介護」では身体的暴力の割合が高く、一方で、「訪問介護」、「訪問看護」では精神的暴力の多さが目立っています。

ご利用者を取り巻く環境も、暴力やハラスメントの出方に少なからず影響を与えているのかもしれません。

ケガや病気などのダメージを負う職員も

ご利用者からの暴力・ハラスメントによって、時にはケガを負ったり病気を発症したりする職員もいます。厚生労働省「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」のデータでは約1~2割の職員にケガや病気の経験があり、さらに2~4割の職員が、暴力やハラスメントが原因で「仕事をやめたい」と思ったことがあると答えています。

筆者が特養や訪問介護で働いていた頃にも、腕を引っかかれたり足を蹴られたりした経験があり、時には傷や青アザができてしまうこともありました。幸い、先輩や上司からのサポートやメンタル面のケアもあり、挫けずに仕事を続けることができましたが、最初のうちは仕事に行くのが怖くて仕方なかったのを憶えています。

なかには、ご利用者から蹴られたり罵声を浴びさせられたりしても、「私が未熟だから」と自分を責めてしまう人もいるかもしれません。介護の仕事にやりがいを感じていても、このようなことが続くと自信をなくしたり仕事へのモチベーションが低下したりして、退職が頭をよぎることもあるでしょう。

人手不足が大きく問題視される介護業界において、暴力・ハラスメントの問題は非常に深刻だといえます。

なぜ暴力やハラスメントが起こるのか?

何かあると、とたんに怒って物を投げつけたり大声を出したり――。なぜこのような行動に出るのか、考えられる原因を解説していきます。

認知症によるもの

認知症になると、脳の機能低下により感情のコントロールが効かなくなり、通常であれば胸の奥にしまっておくような負の感情が、むき出しのまま表に出てしまうことがあります。

たとえば、入浴や着替えの介助はご利用者の体を清潔に保つために欠かせないケアですが、本人は「嫌なことを無理強いされている」と感じてしまい、職員に攻撃的な態度を取ってしまうことも。

また、幻覚・幻視の症状によって錯乱状態になり、突発的に周囲の人へ暴力をふるってしまう人もいます。

体の不調・不具合の表れ

人は高齢になるほど、老化や持病の影響で体に不調が出やすくなります。ただ、なかには痛みや不調を感じていても、それを言葉で訴えられない方も少なくありません。

便が出ない、体が痛い、気持ち悪いといった体の症状のほか、衣服の背中側がしわになっている、イスに座った時に体が傾いている、といった身の回りの不具合も、人によっては大きな苦痛になります。

痛みや不快感があり、それを職員に気づいてもらえないと、不穏な状態になり些細なことがきっかけで暴力に発展してしまうことも......。

たとえば、寝たきりの方に起こりやすい「褥瘡」は、きちんとケアをしないと症状が悪化して強い痛みが生じるようになってしまいます。話すことができないご利用者の場合、もしかしたら暴力行為の背景にこうした痛みや辛さがあるのかもしれません。

暴力やハラスメントが起きたときは、このような体の不調や不具合の可能性も念頭に置き、体のケアがきちんと行き届いているか改めて確認することが大切です。

不安・イライラ・恐怖の表れ

高齢になると、できないことや思い通りにならないことが増え、その不安やイライラの矛先が、身近な介護職員へ向かってしまうことがあります。とくに、サービスへの不満や過剰な期待があると、「自分は軽視されているのかもしれない」と感じて腹が立ち、職員へ八つ当たりしてしまうのかもしれません。

また、入浴介助や排せつ介助など、他人にデリケートな介助をされる不安感や恐怖感があり、拒否のサインとして「手を払いのける」、「相手を蹴る」などの乱暴な態度をとってしまうケースもあります。

さらに、職員に話を聞いてほしいと思ったとき、自分からはなかなか言い出せず、職員の注意を引きつけるために、わざと大声を出したり理不尽な要求をしたりする人もいます。

こうしたケースでは、まず「職員とご利用者の信頼関係がしっかり築けているか」という点を見直すのが先決かもしれません。

「ハラスメント」という意識が低い

高齢者の生きてきた時代は、男尊女卑が根底にあったり、ハラスメントという考え方が一般的ではなかったために、自分の言動がハラスメントだと気づいていない人もいます。

また、もともと口が悪い、介護職を見下しているなど、ご利用者の性格や考え方によるものもあるでしょう。

とはいえ、一方的に職員が我慢を強いられる形は健全とはいえません。ご利用者の事情も考慮しつつ、許容できること、できないことを明確にして、許容できないことに関してはしっかり相手に伝えていく努力をしましょう。

介護現場の暴力・ハラスメントへの対処法

ここからは、職場での暴力・ハラスメントを減らしていくために、すぐにでも実践していただきたい対処法をお伝えします。

まずは体に異常がないかチェック

ご利用者に不穏な様子が見られたら、まずは体に痛みや不調がないかチェックしましょう。もし異変が見つかったり普段と違う様子が見られたりしたら、上司やナースに報告して、痛みや不快感の原因を取り除くためのケアを優先します。

また、ご利用者が職員へうまく伝えられない痛み・不快感・不安感がないか見極めるため、普段から様子を慎重に見守るとともに、ぜひ傾聴の機会を設けてください。少し長めの時間をとってじっくりと向き合い、ご利用者が話を打ち明けやすい環境を作りましょう。真摯にご利用者の話に耳を傾けることで、今後の接し方のヒントを得られるかもしれません。

自分でできる対処法

体に異変がなく、それでも暴力をふるってくるご利用者には、被害を最小限に食い止めるための対策が不可欠です。

【落ち着いて冷静に対応する】

暴力やハラスメントを受けた際は、ひるまずに落ち着いて対応するよう心掛けましょう。大声で叱ったり、悲鳴を上げるなど必要以上に怯えたりすると、かえって相手を刺激してしまい攻撃が激しくなる恐れがあります。

【ひとりで対応しない】

激しく怒ったり興奮したりしている相手には、自分ひとりで対応しようとしてはいけません。筋力やバランス感覚が低下している高齢者は、ちょっとしたはずみで転倒しやすいうえに、興奮状態にあると思いもよらないような力で攻撃をしてくる場合もあり、お互いにケガのリスクが高まってしまいます。

不本意な事故を避けるため、危険を感じたらすぐに他の職員に協力を求めましょう。職員が複数いれば、暴力を避けながらご利用者の安全を確保しつつ、気持ちが落ち着くよう声掛けをすることも可能になります。

【距離を置く】

訪問介護などでひとりきりで対応しなければならない場合は、少し距離をとってご利用者の怒りや興奮が静まるのを待つのがベストです。ご利用者が車いすに腰かけていたりベッドに横になっていたりして転倒の危険がなければ、いったん落ち着くまで離れていても問題ないでしょう。その場から少し離れて、相手に危険がないか見守るようにしましょう。

【暴力の傾向を探る】

被害を予防するために、相手の暴力の傾向を把握するよう努めましょう。暴力は人によって出方が異なるので、その傾向を知り危機感を持つことで、ある程度の予防が可能になります。

たとえば、介助中に決まって職員を蹴ってくるご利用者の場合、その人の正面に立たないようにする、相手の足回りの動きに注意を払いながら介助をするなど、工夫します。

また、必要もないのにむやみに接近しない、介助の前に必ず声掛けをして相手が納得してから行動を起こす、などの対策も有効です。

しっかり意思表示をする

介護職員にとってご利用者はケアを提供する対象であり、その相手の言動を暴力やハラスメントとして咎めることに抵抗を持つ方もいるかもしれません。しかし、本人に対し、その場ではっきり「やめてほしい」と意思表示をすることはとても重要です。

とくに相手に悪気がない場合、そうした行為が危険であることやこちらが傷ついていることをきちんと理解してもらうことで、再発を防げるケースもあります。

ただ、注意すると逆上して、かえって暴言やハラスメントがエスカレートする恐れもあります。ご利用者の性格を踏まえ、上司ともよく相談しながら個々の対応を考えていきましょう。

一人で悩まず相談する

職場でご利用者から暴力をふるわれても、なかなか言い出しにくかったり、「騒ぎ立てるほどのことでもない」と我慢してしまったりする方もいるかもしれません。ですが、些細なことでも上司に報告・相談して、積極的に情報を共有するようにしましょう。話を公にすることで、問題解決への糸口が見つかるかもしれませんし、ほかの職員への注意喚起にもなります。

また、自分の接し方や介護の仕方が、相手の暴力・ハラスメントを誘発している可能性もゼロではありません。こちらの対応に問題がないか振り返る意味でも、上司への報告は非常に大切です。

職場全体で対応の仕方を見直す

職場での暴力・ハラスメントに対しては、職員が一丸となって解決に向けて尽力する必要があります。問題となっているご利用者に対して、接し方やケアの仕方を改めて見直し、再発防止に努めましょう。

訪問系サービスの場合、ご利用者が大柄だったり、対応が難しい方だったりする場合は、介助を2人体制にする、担当を変える等の対策が必須です。また、暴力が日常的に繰り返されて、対策を講じても収まらない場合は、精神科医への相談も視野に入れなければならないでしょう。

そしてもう一つ、責任者や管理者が、直接本人や家族と話し合う機会を持つことも重要です。介護サービスの内容に関して説明が不十分だったり、双方の認識が食い違っていたりすると、不当な要求や職員に対する不満につながる可能性があります。

訪問介護でありがちな「サービスの利用範囲を正しく理解していない」といった問題も、担当ヘルパーから説明するよりも、責任者や管理者を介す方がよりスムーズに伝わりやすいでしょう。

それでも改善されない場合は?

これまで述べてきたように、介護現場の暴力やハラスメントは職員個人ではなく職場全体で対策を立てていく必要があります。しかし、なかには問題解決に消極的だったり、職員に我慢を強要したりして、職場の協力が得られないケースもあるでしょう。

相談しても上司が真剣に取り合ってくれない場合は、外部の相談窓口を利用する方法もあります。

各都道府県労働局、労働基準監督署などに設置されている「総合労働相談コーナー」では、職場で起こったハラスメントやいじめ、嫌がらせなど、労働問題に関するあらゆるトラブルの相談に乗ってくれます。相談は無料で、相談者のプライバシーにも配慮してくれますので、困っている方は利用を検討してみてください。

また、自治体の相談窓口を利用するのもおすすめです。各自治体には、法律相談や人権相談などいくつかの相談窓口が設置されており、職場での困りごとについての相談も可能です。気になる方は、自治体のホームページで相談可能な曜日や時間をチェックしてみましょう。

まとめ

身の危険を感じたり暴言に怯えたりしながら仕事をするのは、職員にとってたいへんな苦痛です。介護はご利用者をサポート・ケアする仕事ではありますが、だからといって自分の身を危険に晒していいことにはなりません。

ご利用者のことだけでなく、自分の身を守ることにも意識を向け、不当な暴力やハラスメントがなくなるよう、職場全体で働きかけていきましょう。

(関連記事 記事上部#タグでも関連記事の表示ができます)

第10回「トイレブラシを持たされ...介護職パワハラ裁判の結末」

【日本全国電話・メール・WEB相談OK】介護職の無料転職サポートに申し込む

スピード転職も情報収集だけでもOK

マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。

はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア