認知症患者が電車事故に!遺族に賠償責任はある?後編【弁護士とやさしく学ぶ介護の法律ー第4回】

文:中沢信介 弁護士

こんにちは。

弁護士の中沢信介です。

今回は、前回に引き続き認知症患者が線路内に立ち入って起きた鉄道事故の問題を取り上げたいと思います。

前回は、遺族に損害賠償責任が認められた第1審をみてきました。

今回は控訴審・最高裁の判断をみていきたいと思います。

なお、文字数の関係上、法律の詳細な議論に関しては割愛し、わかりやすさを重視していることを予めご了承下さい。

前回のあらすじ

中沢弁護士 早速ですが前回の復習をしていきましょう。

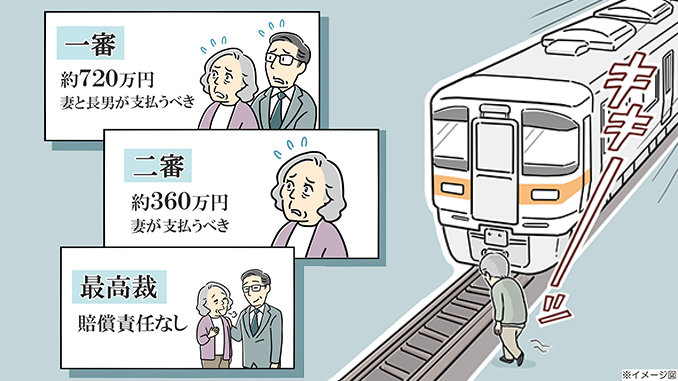

A奈美さん 前回は認知症のBさんが電車の線路内に立ち入って事故が起き、鉄道会社がBさんの家族に損害賠償を請求し、第1審の裁判所で認知症患者Bさんの妻Y子さんとその長男Y男さんの責任が認められ、2人に対して、約720万円を支払えという判決が下されたところまでお話を聞きました。

中沢弁護士 Y子さんとY男さんはこれを不服として高等裁判所に控訴しました。

第1審と控訴審で分かれた監督義務者の判断基準

中沢弁護士 控訴審の結論ですが、妻であるY子さんは責任があり、長男Y男さんは責任なしと判断されました。

A奈美さん 第一審はY男さんが監督義務者と判断しましたよね。

中沢弁護士 監督義務者がだれかというのがまさに第1審と控訴審の結論の分かれ目になります。控訴審は、Y男さんではなくY子さんが監督義務者であると判断しました。

A奈美さん でもY子さんはBさんと同様高齢で、自身も要介護1の認定を受けていたんですよね。

中沢弁護士

監督義務者に該当するかの判断において一番重要視されたのは、認知症患者Bさんに対して配偶者(妻)と子(長男)がそれぞれ負担する義務の内容の違いです。

夫婦は、苦楽を共にする存在であり、片方が疾病又は精神疾患などになった場合にはあたかも自らの生活の一部のように見守り介護を行う義務(生活保持義務)を負っているとされています。

A奈美さん かなり責任重大ですね。

中沢弁護士 他方、子は、主として経済的な扶養を中心とするものであって、必ずしも子であるY男さんがBさんを引き取って扶養する義務まで負っているわけではありません(生活扶助義務)。

A奈美さん だから監督義務者であると言えないと判断されたのですね。

中沢弁護士 そうです。そして、監督義務者であるY子さんはやはり監督義務を怠ってしまったと判断されてしまいました。

A奈美さん そこは第1審と同じですね。

介護者が徘徊防止措置を講じる義務

中沢弁護士 すごく難しい法律の議論ですが、監督義務者のところで判断されたのは、ちゃんと監督していたのかどうかという点です(714条)。重複する部分もあるのですが別の概念で今回の徘徊を防止する義務があったのかというのも議論の対象になります。

A奈美さん 複雑ですね。前回のY男さんが責任を認められる根拠となったほうですか。

中沢弁護士 そうなんです。ただ、かなり難しい議論なのでさらっと流しますが、確かに、Bさんは過去に徘徊したことがあり、そこまでは予見できたかもしれませんが、鉄道の線路内に立ち入るようなところまでは予見できないとして、今回の徘徊を防止する義務までは認められないと判断されました。

A奈美さん この点についてはY子さんもY男さんも責任なしということですか。

中沢弁護士 そうです。控訴審はその上で、Y子さんの事情と鉄道会社の事情を考慮し、半分の約360万円をY子さんが支払うべきと判断をしました。

再び分かれた監督義務者の判断

中沢弁護士 この判断に対し、鉄道会社と妻Y子さんが上訴したのが最高裁判所です。

A奈美さん 今度は鉄道会社も上訴したのですね。

中沢弁護士 一番問題となったのは、Y子さんと長男のY男さんが法定の監督義務者に当たるかという点です。

A奈美さん 第1審・控訴審と同じようなところが問題となったのですね。

中沢弁護士 最高裁は、Y男さんはもとより、Y子さんも、法定の監督義務者に当たらないとしました。

A奈美さん 何が判断のポイントなのでしょうか。

中沢弁護士 最高裁は、夫婦の一方が他方に負担する生活保持義務だけを根拠として、もう一方が監督義務者に該当することはないとしました。

A奈美さん 夫婦というだけで、認知症にかかっていないもう一方の配偶者が何にもかも責任を負うというのは違和感があったので、最高裁の判断の方が、私もしっくりきます。

監督義務者に準ずる者とは?妻は該当する?

中沢弁護士 最高裁は、さらに,監督義務者にあたらないとしても、杓子定規に判断をするのではなく、責任無能力者(Bさん)との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情があれば、先の監督義務者に準ずる者として監督責任を負うと判断しました。

A奈美さん そうするとY子さんとY男さんがその監督義務者に準ずる者に該当するかが次のステップですね。

中沢弁護士 妻Y子さんは、事故当時85歳で、かつ要介護1の認定(左右下肢に麻痺拘縮)を受けており、実際にBさんの監督をできる状況ではありませんでした。そのため、監督義務を引き受けたと見られないと判断されました。

A奈美さん 85歳ですものね。高齢の方が、実際にそんなに介護・監督できないですものね。

長男は監督義務者に該当する?

中沢弁護士 他方、Y男さんもBさんの長男であり、家族の話し合いの中で自分自身が父母の面倒を見なければならないと認識をしていたものの、遠方に住んでおり(父母は愛知県、長男は神奈川県)、20年間はBさん父母とも同居せず、1カ月に3回程度Bさん宅を訪問するのがやっとであったことなどから、第三者に損害を与えることを防止するほど監督可能な状況にあったということはできず、その監督を引き受けていたとはいえないと判断されました。

A奈美さん やっぱり遠方って大きな要素ですよね。遠くに住んでいるのにもかかわらず責任だけ負うのは酷ですものね。

判決の結果は......

中沢弁護士 結果、最高裁でY子さんとY男さんは責任を負わないということになりました。法律上の争いでは、この認知症のBさんが線路内に立ち入って鉄道事故が起きたケースについて、介護していた家族は責任を負わないという結論で確定しました。

A奈美さん 法的な結論はわかりましたが、色々な議論がありそうですね。

中沢弁護士 そうですね。これからの高齢化社会において社会全体で考えていかなければならない問題ですね。

※当記事は公開時点の法律をもとに作成しています

スピード転職も情報収集だけでもOK

マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。

はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア