身体拘束と転倒事故の悩ましい問題【弁護士とやさしく学ぶ介護の法律ー第6回】

文:中沢信介 弁護士

こんにちは。

弁護士の中沢信介です。

前回は利用者の方に誤嚥が発生し、施設側に非常に大きい金額の損害賠償が認められた民事事件を取り上げました。

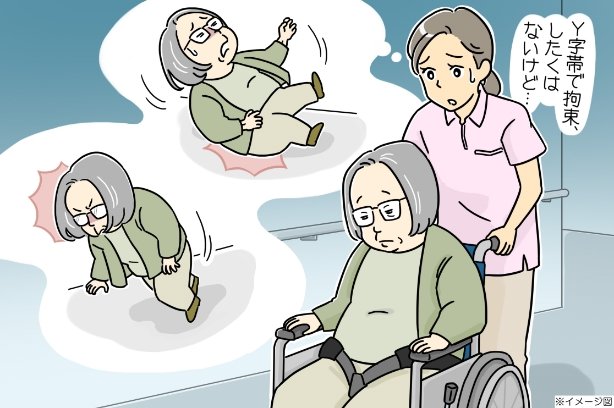

今回は第2回でも取り上げた介護事故として起こりやすい転倒を再度取り上げ、さらに利用者に対する身体拘束の問題についてもみていきたいと思います。

パーキンソン病を患っていた利用者の介護事故

中沢弁護士 こんにちは。今回は(1)施設内で利用者が転倒したこと(2)同利用者が介護を受けている最中に身体拘束をされたことに対して施設を訴えた平成24年3月28日に東京地方裁判所で判決となった事件をみていきたいと思います。

A奈美さん 今回は転倒と併せて身体拘束も問題となったのですね。現場にとって身体拘束は非常に難しい問題ですよね。

中沢弁護士

そうですね。早速ですが、いつもの通り今回の事故の被害者Xさんに関する情報をみていきましょう。

Xさんは事故の3年前からパーキンソン病の診断を受けていました。その後事故の1年前にXさんは腹痛で入院した後自立歩行が困難となりと介護老人保健施設Yに入所しました。事故は入所後1年を経過したころなのですが、Xさんは事故当時78歳でパーキンソン病の重症度分類3でした。

A奈美さん ということは、両側に症状があり、前屈姿勢、小刻み歩行がみられ日常生活ではかなり制約を受ける状態ということですね。パーキンソン病を患っていたとなるとこれまで取り上げた転倒事故とは少し事情が変わってきますね。

(1)介護施設Yの転倒の責任

中沢弁護士 Xさんは入所後1年の間に大体月に1回の頻度で転倒をしており、施設Yの担当者はXさんの親族に毎回転倒を報告するとともに、サービスステーションの近くの部屋にしたり、コールマットを敷いたり、ベッドに支援バーを設置したりと対策をとっていました。

A奈美さん 施設Yとしてもご家族に報告をしたうえで、転倒防止の対策などやることはやっていたのですね。

中沢弁護士 そうなんです。そんな中、Xさんは、入所後約1年を経過したころから以前よりあった幻視、幻覚、妄想等が強くなり、認知症が疑われました。

A奈美さん 確かパーキンソン病は高い確率で認知症を発症するんですよね。

中沢弁護士 はい。施設Yが長谷川式認知症スケールを行ったところ、30点中12点という結果でした。

A奈美さん そうなると中程度からやや高度な認知症と判断されるラインですね。

中沢弁護士 そのため、Xさんは事故の10日ほど前、一般棟か認知症専門棟に移動をしました。

A奈美さん 施設Yの認知症専門病棟はどういう状況だったのですか。

中沢弁護士

Xさんを含む10名がサービスステーションの近くのホールのベッドで就寝をすることになっていました。また、42名が多床室、2名が個室で入所していたという状況です。事故当日、3名の介護福祉士が夜勤者としていました。この人たちは、交代で1名が仮眠をとっていたため、利用者の見回りなどを担当していたのは常時2名でした。

事故当時、ホールで寝ていたXさんはサービスステーションから見えやすいベッドで、午後7時30分に就寝した後、翌午前1時までの間に3回ほど介護福祉士と一緒に付添介助を受けながらトイレに行きました。

また、午前1時から午前5時までの間1時間ごとの見回りにおいてXさんが就寝していることは確認されています。

A奈美さん 1時間ごとにしっかりと見回りがなされていたのですね。

中沢弁護士 ですが、午前6時に介護福祉士がXさんの付添介助をしながらトイレからベッドに戻す際、Xさんは転んだことを介護福祉士に告げました。

A奈美さん 午前6時の付き添いの際にXさんが初めてそのことを告げたということは、午前5時から午前6時の間、介護福祉士が外の見回りに行ってXさんが寝ていたベッドから目を離したすきに転んでしまったのですかね。

中沢弁護士 おそらくそうなのでしょう。実際にこれによってXさんは手術が必要なほどの怪我を負っています。そこで、この転倒についての責任が問題となりました。A奈美さんも今までいろんな事案を一緒に検討してきたので、施設側に法的な責任が生じるかわかってきたんじゃないでしょうか。

A奈美さん いつも考えるのは、事故より前に転倒などを予見させる出来事があったかということが検討されていると思います。

中沢弁護士 その通りです。Xさんは1か月に1回程度のペースで転倒などを繰り替えしており、安全に配慮する義務があったと言えます。それにもかかわらず、Xさんの転倒を見逃し、怪我をさせてしまったのですがから施設Yは転倒の責任を負うということになりました。

(2)介護施設Yの身体拘束の責任

中沢弁護士

次に先ほどの転倒とは別の問題として、Xさんの介助の際、施設Yが複数回にわたって身体拘束を行っていたことに対し、法的な責任が発生するかという点です。

施設Yでは原則として身体拘束は行わないが、自傷他害のおそれがある等緊急やむを得ない場合は、身体拘束を行う場合があると契約時に決まっていました。

A奈美さん 非常に難しい問題ですよね。Xさんの人権には最大限配慮する必要がありますし、他方で認知症が進んでくると予測のつかない行動に出ることもありますので、Xさんのお体の安全にも注意・配慮が必要ですので。

中沢弁護士

Xさんが認知症専門棟に移動するときの申し送りにも転倒の危険とともに理解力の低下に関する記載がありました。

施設Yの担当者は、それを受け、実際に(あ)付添介助をしていた職員に手をあげたとき、制止しているにもかかわらず、歩こうとしたときや(い)立ち上がりが頻回で立位が不安定なときなどに、落ち着くまでの間抑制のため、Xさんにエプロン型帯又はY字帯を用いて車いすに下半身だけを固定する方法で身体を拘束しました。その際は、Xさんに事前に身体拘束を行うことを告げるなどしてXさんの心情にも配慮をしていました。また、Xさんが落ち着きを取り戻した後はこれを速やかに解いていました。

A奈美さん エプロン型帯又はY字帯を用いたということは下半身だけの拘束で上半身は身動きが取れるのですね。Xさんはパーキンソン病を患っていて転倒などが多い上に、認知症が進んできて職員が言っていることを完全に理解することが難しいという点もあったのですから、やむを得ない気もします。

中沢弁護士 裁判所も、拘束について他に適切な代替方法があったとは認めがたいということ、さらに身体拘束が全身ではなく転倒防止に必要最小限度とみられる下半身のみであったことなども影響していると思いますが、結果として身体拘束を行ったことに対し、施設Yに法的責任があるとはいえないと判断をしました。

介護における身体拘束と転倒事故のまとめ

中沢弁護士 以上でみてきた通り施設YがXさんをやむを得ず身体拘束したことについては法的な責任はないと判断されました。しかし、転倒について見逃してしまった責任はあるとの判断から、結局施設YはXさんに対し治療費や慰謝料208万円を支払えとの判決が下りました。

A奈美さん 前々回あった鉄道会社と認知症の方の問題もそうでしたが、身体拘束なども本当に難しい問題ですよね。今回は結果としてXさんに対する身体拘束について施設Yに法的な責任はないという結論に落ち着きましたが、必ずしもそうならない場合もあるのですよね。

中沢弁護士 その通りだと思います。身体拘束については、特に個別具体的な事情を適切に判断していくしかないのだと思います。

※当記事は公開時点の法律をもとに作成しています

スピード転職も情報収集だけでもOK

マイナビ介護職は、あなたの転職をしっかりサポート!介護職専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行います。

はじめての転職で何から進めるべきかわからない、求人だけ見てみたい、そもそも転職活動をするか迷っている場合でも、キャリアアドバイザーがアドバイスいたします。

SNSシェア