2021年第33回介護福祉士国家試験合格発表 難易度・傾向・合格率や合格後の手続きについて【速報】

>>2022年(第34回)介護福祉士国家試験の情報はこちら【3/25合格速報更新予定】

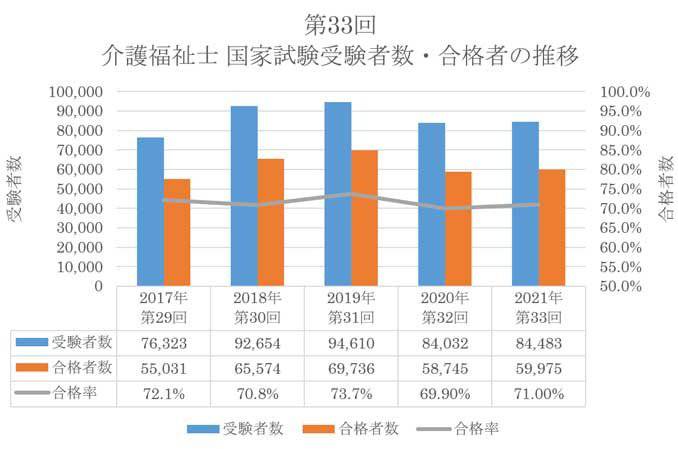

2021年3月26日(金)に、「第33回介護福祉士国家試験」の合格発表がおこなわれました。今年の国家試験受験者数は84,483人、合格者数は59,975人、合格率は71.0%でした。

また、午後の部、総合問題(1)の問題116 Jさんの杖を使った歩き方の問題は、選択肢1と3がいずれも正答となりうるので、全員に加点の措置となりました。

関連記事

2022年「介護福祉士国家試験(第34回)」の合格率や合格発表はいつ?

介護福祉士とは?超高齢時代に求められる介護士のやりがいや仕事内容

第33回 介護福祉士国家試験 合格状況

合格者数59,975人、合格率71.0%(昨年比102%)

2021年発表の国家試験の特徴や過去5年間の合格率の推移、合格後の手続きについて見ていきましょう。合格された皆さま、本当におめでとうございます。

介護福祉士の資格を取得するメリットとは

介護福祉士は、現在介護福祉系資格の中で唯一の国家資格です。

取得すると通常は給与が手当などでアップするほか、他業種の方々にも自分が介護のプロフェッショナルだと証明できます。

全国で通用し、転職する際も有利になるでしょう。

現在の介護福祉士登録者は、2020年2月末現在で175万3004人です。

第33回 介護福祉士国家試験の合格者数と合格率

まずは、今年の介護福祉士の国家試験結果より、合格者数や合格率・合格基準を見ていきましょう。

| 2021年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 第33回介護福祉士 | 84,483人 | 59,975人 | 71.0% |

今年の受験者数は、84,483人、合格者数は59,975人、過去5年間で 3番目に多い数値となりました。合格率もは過去5年で3番目に高い71%となりました。

合格基準は、次の通りです。

筆記試験(1問1点)

②①を満たした方のうち、以下の試験科目の11科目すべてで得点がある

- [1]人間の尊厳と自立、介護の基本

- [2]人間関係とコミュニケーション、コミュニケーション技術

- [3]社会の理解

- [4]生活支援技術

- [5]介護過程

- [6]発達と老化の理解

- [7]認知症の理解

- [8]障害の理解

- [9]こころとからだのしくみ

- [10]医療的ケア

- [11]総合問題

■実技試験

(総得点の60%程度を基準とし、課題の難易度で補正)

第33回 介護福祉士国家試験の合格者数 内訳

続いて、合格者の内訳です。性別・受験資格・年齢・都道府県別に、以下のような結果となりました

性別

| 区分 | 男性 | 女性 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 人数(人) | 18,366 (17,514) |

41,609 (41,231) |

59,975 (58,745) |

| 割合(%) | 30.6 (29.8) |

69.4 (70.2) |

100.0 (100.0) |

※( )内は、第32回 国家試験結果

受験資格別

| 区分 | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 合格率 (%) | 割合 (%) | |

|---|---|---|---|---|---|

総数 |

84,483 (84,032) |

59,975 (58,745) |

71.0 (69.9) |

100.0 (100.0) |

|

介護福祉士養成施設 |

6,542 | 4,766 | 72.9 | 7.9 | |

社会福祉施設の介護職員等 |

52,162 |

37,155 |

71.2 |

61.9 |

|

老人福祉施設の介護職員等 |

45,834 |

32,053 |

69.9 |

53.4 |

|

障害者福祉施設の介護職員等 |

5,650 |

4,558 |

80.7 |

7.6 |

|

保護施設、 児童福祉施設の介護職員等 |

635 |

514 |

80.9 |

0.8 |

|

その他の社会福祉施設の介護職員等 |

43 |

30 |

69.8 |

0.1 |

|

訪問介護員等 |

11,382 | 8,271 | 72.7 | 13.8 | |

介護老人保健施設、 介護医療員の介護職員等 |

5,909 | 3,765 | 63.7 | 6.3 | |

医療機関の看護補助者等 |

5,573 | 3,648 | 65.5 | 6.1 | |

福祉系高等学校(専攻科を含む) |

2,836 | 2,312 | 81.5 | 3.9 | |

その他 |

79 | 58 | 73.4 | 0.1 | |

※( )内は、第32回 国家試験結果 総数のみ

年齢別

| 年齢(歳) | 人数(人) | 割合(%) |

|---|---|---|

| ~20 | 4,671 (4,797) |

7.8 (8.2) |

| 21~30 | 15,379 (14,653) |

25.7 (24.9) |

| 31~40 | 12,161 (12,043) |

20.3 (20.5) |

41~50 |

15,735 (15,797) |

26.2 (26.9) |

51~60 |

9,906 (9,522) |

16.5 (16.2) |

61~ |

2,123 (1,933) |

3.5 (3.3) |

合計 |

59,975 (58,745) |

100.0 (100.0) |

※( )内は、第32回 国家試験結果 合格人数のみ記載

都道府県別合格者数

| 北海道 | 2,943 | 東京都 | 4,864 | 滋賀県 | 648 | 香川県 | 464 |

| 青森県 | 761 | 神奈川県 | 4,278 | 京都府 | 1,424 | 愛媛県 | 751 |

| 岩手県 | 623 | 新潟県 | 974 | 大阪府 | 5,305 | 高知県 | 380 |

| 宮城県 | 1,088 | 富山県 | 445 | 兵庫県 | 3,202 | 福岡県 | 2,314 |

| 秋田県 | 568 | 石川県 | 530 | 奈良県 | 735 | 佐賀県 | 373 |

| 山形県 | 501 | 福井県 | 356 | 和歌山県 | 586 | 長崎県 | 837 |

| 福島県 | 807 | 山梨県 | 315 | 鳥取県 | 263 | 熊本県 | 901 |

| 茨城県 | 967 | 長野県 | 812 | 島根県 | 326 | 大分県 | 708 |

| 栃木県 | 665 | 岐阜県 | 932 | 岡山県 | 1,079 | 宮崎県 | 636 |

| 群馬県 | 913 | 静岡県 | 1,646 | 広島県 | 1,331 | 鹿児島県 | 1,022 |

| 埼玉県 | 3,315 | 愛知県 | 3,136 | 山口県 | 588 | 沖縄県 | 791 |

| 千葉県 | 2,730 | 三重県 | 777 | 徳島県 | 365 | その他 | 0 |

| 合計 59,975 (58,745) |

|||||||

※( )内は、第32回 国家試験結果

介護福祉士国家試験 過去5年間の合格者・合格率の推移

| 開催回 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率 | |

|---|---|---|---|---|

| 2017年 | 第29回 | 76,323 | 55,031 | 72.1% |

| 2018年 | 第30回 | 92,654 | 65,574 | 70.8% |

| 2019年 | 第31回 | 94,610 | 69,736 | 73.7% |

| 2020年 | 第32回 | 84,032 | 58,745 | 69.9% |

| 2021年 | 第33回 | 84,483 | 59,975 | 71.0% |

過去5年間を見てみると、2017年の介護福祉士国家試験の受験者が少ないことがわかります。2017年以降は、国家試験の受験資格として「実務者研修」の修了が必須となり、これにより受験までのハードルが上がったことで、受験者数が減少したと考えられます。2018年は、受験者数が増え、今後も国家試験の受験者数が増加することが見込まれましたが、2020年には、受験者数が減少しました。朝日新聞デジタル(2020年1月27日付)によれば、老人ホームや介護施設を運営する高齢福祉事業者の2019年の倒産は、前年より13件多い96件と過去最多となっており、このような報道の影響もあって、介護福祉士の資格取得の希望者が減少したと考えられます。また、介護福祉士国家試験の合格率は、2020年に70%を下まわりましたが、依然として60%台を維持しています。

[2021年・第33回]

受験者数84,483人、合格者数59,975人、合格率は71.0%

[2020年・第32回]

受験者数84,032人、合格者数58,745人、合格率は69.9%

[2019年・第31回]

受験者数94,610人、合格者数69,736人、合格率は73.7%

[2018年・第30回]

受験者数92,654人、合格者数65,574人、合格率は70.8%

[2017年・第29回]

受験者数76,323人、合格者数55,031人、合格率は72.1%

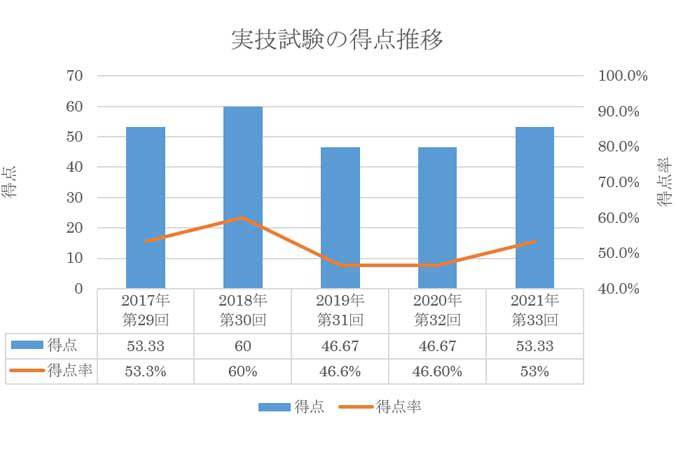

【介護福祉士国家試験 過去5年の合格基準点と得点率の推移】

| 開催回 | 試験 | 得点(満点) | 合格基準得点率 | 合格率 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 2021年 | 第33回 | 筆記 | 75点(125点) | 設問の60.0% | 71.0% |

| 実技 | 53.33点(100点) | 設問の53.3% | |||

| 2020年 | 第32回 | 筆記 | 77点(125点) | 設問の61.6% | 69.9% |

| 実技 | 46.67点(100点) | 設問の46.6% | |||

| 2019年 | 第31回 | 筆記 | 72点(125点) | 設問の57.6% | 73.7% |

| 実技 | 46.67点(100点) | 設問の46.6% | |||

| 2018年 | 第30回 | 筆記 | 77点(125点) | 設問の61.6% | 70.8% |

| 実技 | 60点(100点) | 60% | |||

| 2017年 | 第29回 | 筆記 | 75点(125点) | 60% | 72.1% |

| 実技 | 53.33点(100点) | 53.3% |

介護福祉士国家試験の合格基準点総合得点(筆記+実技)の得点率推移グラフ(過去5年)

筆記試験の得点率推移グラフ(過去5年)

実技試験の得点率推移グラフ(過去5年)

参照先: 第29回介護福祉士国家試験合格発表 第30回介護福祉士国家試験合格発表 第31回介護福祉士国家試験合格発表 第32回介護福祉士国家試験合格発表

第33回試験講評

筆記試験

■午前の部

・人間の尊厳と自立

例年通り2問の出題でした。問題1については覚えていなかった受験生は多かったかもしれません。しかし、問題2の職業倫理に関する事例問題は解きやすかったと思われます。2問のうち1問が事例問題となっているのは、ここ数年続いている傾向ですので、今後も継続していく可能性は高いでしょう。

・人間関係とコミュニケーション

問題3の役割・葛藤は知らない受験生が多かったでしょう。反対に問題4の事例問題は正答率が高そうな内容となっています。言語コミュニケーションと非言語コミュニケーションは頻出ですので、事例問題を含めて理解しておく必要がありますね。

・社会の理解

介護保険法に関する出題(問題9・問題10・問題11)と障害者総合支援法に関する問題(問題13・問題14・問題15)で過半数を占めています。この2つの法律は過去でも頻出でしたので、今回もその傾向が続きました。また、セルフヘルプグループ(問題6)やノーマライゼーション(問題12)などは、言葉の意味を理解していないと正解できませんので、重要語句はしっかり覚えましょう。

・介護の基本

科目名の通り、介護の基本全般について出題されました。幅広い知識が必要となってきます。その中では、ICF(問題19)やハインリッヒの法則(問題26)などは覚えておくべき重要語句になります。事例問題(問題24)についてもオーソドックスな出題内容ですし、問題22や問題25も事例に基づく問題ですので解きやすかったのではないでしょうか。逆に、問題17や問題18は正答率が低い問題ですので、間違えても気にする必要はないでしょう。

・コミュニケーション技術

全体的に点数が取りやすかった科目でした。事例問題(問題28~30)についても読み込めばスムーズに答えが出てきたのではないでしょうか。介護記録(問題33)や報告者と聞き手の理解の相違をなくす(問題34)など、ご利用者とのコミュニケーションだけでなく、多職種連携をキーワードとした、コミュニケーション技術についても出題されています。幅広い知識が問われているようです。

・生活支援技術

問題数が非常に多く、出題範囲も幅広いため、総合的な知識が必要な科目です。口腔ケア(問題38)、車いすでの移動介助(問題41)、入浴・清潔の介助(問題45~47)、排泄の介助(問題50)など、現場で経験しているような内容についての出題が例年同様みられました。また、ヒートショックへの対応(問題35)や使いやすい扉の工夫(問題36)、高齢者に適した靴(問題37)、睡眠の介護(問題56)など、高齢者の特徴を理解した上で必要な環境調整についても問われています。かと思えば、自己導尿を行っているご利用者に対する対応(問題49)、洗濯表示の記号の意味(問題51)や衣服についたバターのシミを取るための処理方法(問題52)など、日常生活で関わりがないと正解できないような問題も出題されました。このあたりまで事前にカバーするのは人によっては難しいと思いますので、できるところを確実に解く必要があります。

また、事例問題について振り返ると、例年、難易度は高くないのですが、問題42では、第6胸髄節損傷で出現する後遺症について問われました。事例問題でも難問の域に入る出題と考えます。 さらに、昨年に引き続きターミナルケアに関する問題(問題59・問題60)が出題されました。今後もこの傾向が続く可能性があります。

・介護過程

事例問題が4問出題され、昨年や一昨年(5問)よりも減少しました。介護過程で出題される事例問題は他の事例問題と比較するとやや難しい傾向にありますが、本年も同様の傾向がみられました。事例の中から介護過程に関係することがらをピックアップし、正解を導き出す力が求められます。また、事例以外の4問については、目的(問題61)、情報収集(問題62)、アセスメント(問題63)、目標設定(問題64)など、例年同様の傾向で出題されています。この4問は特に難しくないと考えます。

■午後の部

・発達と老化の理解

事例問題が減少したのと、その事例問題(問題69)が発達障害の特徴に関する問題であったため、難しいと感じた受験生も多かったと思います。この科目では、乳幼児の発達についての出題がありましたが、今回は8問中6問(問題70~問題76)について、高齢者に関する出題となりました。高齢者の発達や加齢変化については頻出ですので、高齢者の症状や疾患の特徴、高齢者に多い疾患は一通り学び理解しておく必要があります。

・認知症の理解

昨年に引き続き、事例問題(問題83・問題86)が出題されました。また、問題86は認知症のご利用者へのターミナルケアに関する問題でした。生活支援技術など、他の科目でもターミナルケアの出題が増えてきているため、来年度以降受験される方は、注意が必要です。

また、認知症の出題について、アルツハイマー型認知症(問題79)やレビー小体型認知症(問題82)など、患者数が比較的多い症状のほか、まれなクロイツフェルト・ヤコブ病(問題81)、慢性硬膜下血腫との鑑別法(問題84)やうつ病による仮性認知症(問題77)まで広がりを見せています。過去問と比較しても難しく感じた受験生が多かったのではないでしょうか。

・障害の理解

ICF(問題87)やリハビリテーション(問題88)は他の科目でも出題がありました。このように、1つの知識で2~3の科目で出題されるものについては特に覚えておきたいところです。身体障害については、脊髄損傷(問題90・問題91)が出題されました。この2問については難問であり、特に問題91まで学んだ受験生は少なかったと思います。また、内部障害では心臓機能障害(問題94)が出題され、知的障害については、法律として出題(問題89)はありましたが、直接の出題はありませんでした。また、発達障害についての事例問題(問題95)は、ご家族に対しての支援が問われています。現場でもご家族への支援を行っていると思いますが、ご家族を含め、幅広い人たちへの支援や情報共有などの理解を深める必要があるでしょう。

・こころとからだのしくみ

生活支援技術同様、出題範囲が広い科目となります。その中で、嚥下のメカニズム(問題102)や尿失禁(問題104)、便秘(問題105)などは前年の試験と少し視点は違いますが、似たような内容で出題されました。さらに睡眠(問題106)や入浴(問題103)は前々年度に出題がみられるため、過去問を一通り理解していた受験生なら戸惑うことは少なかったと思います。対して、心的外傷後ストレス障害(問題97)や臥床による筋力低下(問題100)、栄養素の働き(問題101)は難易度がやや高いと考えます。他の科目でも述べましたが、正解できる問題の取りこぼしだけは避けたいですね。

・医療的ケア

指示書(問題109)についての問題は間違えられないです。喀痰吸引と経管栄養の内容に関する出題は毎年変わらず出題されますので、今後も基本的な傾向は変化がないと考えます。5問のうち、1点も正解できないと不合格になってしまいますので、過去問を中心に学んでおくと良いでしょう。

・総合問題

例年同様4つの事例に各3問出題されました。

まず、変形性膝関節症の女性についての事例は、現在の状況に関する的確な把握(問題114)が求められ、選択肢にも難しい用語が並びましたので難しく感じられたでしょう。また、膝の負担を減らすための杖歩行(問題116)については正答が2つあったということで全員に加点となりましたが、実際に支援をしていれば確かに1と3両方あるなと思って悩む問題だったと思います。迷った方々が正解ですね。また、介護福祉職の言葉がけ(問題115)は正解しておきたい問題です。

次に、グループホームに入居した認知症の男性について問われました。認知症の非薬物療法の理解(問題117)、要介護度の変更に伴う影響(問題119)は難しい問題だと感じられたかもしれません。また、角化型疥癬(問題118)は感染症の対応法ですので、正解しておきたい問題となります。

3つめの自閉症スペクトラム障害の男児に関する事例問題は難問でしょう。男児の状態(問題120)は事例を読み砕けばなんとかわかりますが、障害福祉サービス(問題121)や支援の考え方(問題122)は、覚えていないと正解できない問題です。正答率は低いと考えます。

最後に、頸髄損傷の女性について問われました。損傷部位による可動域(問題123)は難問です。障害者支援施設への手続き(問題124)についても覚えておかなければ正解できませんので難しく感じたと思います。施設内での連携(問題125)は、しっかりと文章を読んで正解しておきたい問題です。本科目に特化していうと、例年よりも難しい傾向にあったと考えます。

実技試験

本年も東京都と大阪府で実技試験が行われました。介護福祉士国家試験の受験生の多くは介護福祉士実務者研修を修了しているため、実技試験が免除になります。よって、実技試験は一部の福祉系高校ルートと一部の経済連携協定(EPA)ルートで受験資格を得て、かつ筆記試験で合格点をクリアした人が受験対象です。

実際の試験では、5分間で与えられた課題に対して、声かけを含む実技を行います。面接官の前で実技ということもあり、筆記試験よりも緊張する方が多いと思います。ご利用者に対して適切な対応ができているかどうかで採点されるため、課題を読み込み、ひとつひとつの行動について声かけ、確認を徹底し、安全確保を意識してモデルへ介護動作を行うと良いでしょう。

国家試験合格後におこなうべき手続き

国家試験合格後には、介護福祉士免許登録の申請手続きが必要です。免許登録をおこなうことで、はじめて介護福祉士として現場で働くことができます。手続きする期限の定めはありませんが、合格後はできるだけ早い時期に免許登録の手続きをしましょう。

介護福祉士の免許登録は、「公益財団法人 社会福祉振興・試験センター」で受け付けています。以下は、介護福祉士の免許登録の方法や必要なものです。漏れがないよう、事前にしっかり確認し申請手続きをおこないましょう。

【介護福祉士の免許登録】

◆提出先 :社会福祉振興・試験センター

◆手数料 :登録免許税9,000円(収入印紙)

◆必要なもの:

①登録申請書

②貼付用紙

登録申請書と貼付用紙は、国家試験の合格証書に同封されたものを使用する。

③登録手数料「振替払込受付証明書」の原本

社会福祉振興・試験センター所定の払込用紙を使用し、登録手数料3,320円をゆうちょ銀行またはその他の金融機関の窓口で払い込む。その後、登録手数料を払い込んだことを証明する日付印のある「振替払込受付証明書(お客さま用)」の原本を、上記②の貼 付用紙に貼り付ける

| 登録手数料の支払い方法(口座) | |||

|---|---|---|---|

| 資格 | ゆうちょ銀行の場合 | その他の金融機関の場合 | 登録手数料 |

| 介護福祉士 | ゆうちょ銀行 00180-3-367771 [口座名] (財)社会福祉振興・試験センター |

三菱UFJ銀行 東京公務部 普通預金 1083101 [口座名] (財)社会福祉振興・試験センター |

3,320円 |

※社会福祉振興・試験センター所定の払込用紙を使用できない場合は、ゆうちょ銀行や金融

機関の備え付け用紙を使い、上記の口座に登録手数料を払い込む。その後、「受領証(書)」の原本を上記②貼付用紙に貼り付けて提出する

④以下のいずれかの身分証明書(1通)

1)戸籍謄本 2)戸籍抄本 3)本籍地を記載した住民票

※1)2)3)いずれも、原本を提出する

⑤介護福祉士養成施設の卒業証明書の原本

【免許登録の申請手続きの注意点】

・「登録申請書の氏名」を修正する場合や、「旧姓併記」を希望する場合及び「登録申請書の氏名と介護福祉士養成施設の卒業証明書の氏名」が異なる場合は、「旧姓と新姓が確認できる戸籍抄本等」を提出する

・身分証明書として、「本籍地を記載した住民票」を提出する場合には、マイナンバー の記載は不要

【介護福祉士の免許登録証の交付について】

提出書類に不備がなければ、1ヵ月程度で介護福祉士の免許登録証が自宅に届くとされています。ただし、提出書類に不備があった場合には、書類の不備解消後から1ヵ月程度で免許登録証が再発送される予定です。また、免許登録の手続き中に、住所が変更になった方は、郵便局に「転居届」を提出してください。

上記期間が経過しても、免許登録証が届かない場合には、社会福祉振興・試験センターの試験センター登録部に連絡するようにしましょう。

(社会福祉振興・試験センター 試験センター登録部Tel:03-3486-7511)

転職・就職を考えているなら今が狙い目

介護業界は、年間を通じて求人募集が見られますが、なかでも毎年3月は、思わぬ好条件の求人を狙いやすい時期です。年度末を機に転職する・退職する人が多いのが一つの理由です。また、介護福祉士の国家試験に合格できなかった場合には、残念ながら、介護事業所の内定が取り消しになるケースもありえます。逆に、合格者にとっては、不採用となった内定者分の枠を埋める求人に応募できる可能性があります。

また、介護職は、求人募集から採用・入職までの期間が短い傾向にあるのが特徴です。介護事業所のなかには、採用から数日で入職できるケースも。そのため、年度末に就職・転職活動をすれば、試験勉強で培った知識や技術を存分に活かしながら、4月入職者と肩を並べて介護福祉士として、自分の力を発揮しやすいでしょう。

年度末は、好条件の求人を狙いやすい時期とはいえ、就職・転職に焦りは禁物です。自分に合った労働環境かどうか十分に見極めなければ、ミスマッチが起こったり、短期離職につながったりしてしまうとも限りません。

2019年度に介護労働安定センターがおこなった「介護労働実態調査の結果」によると、正規の介護職員・訪問介護員のうち、勤続1年未満の離職者は全体の約4割、勤続3年未満の離職者を含めると、約6割強となっています。せっかく就職が叶っても、短期離職となれば、新たに就職・転職活動を行うための労力がかかってしまいます。介護福祉士として、効率的にキャリアを積んでいくためにも、自分に合った就職先をしっかり見極めることが大切です。

介護福祉士として、患者や利用者が必要とする介護を提供するには、まずはひとつの職場で経験を積むほうが、基礎的なスキルをしっかりと身につけられるかもしれません。 将来的なキャリアパスを考えても、介護福祉士として、専門的な知識や技術を学びやすい職場を選ぶことが大切です。自分の希望条件に合う職場かどうかしっかり下調べをしながら、職場選びを進めてみましょう。

多くの職場や求人条件を比較したいなら、マイナビ介護職など人材紹介会社を利用してみるのもいいかもしれません。介護職専門のキャリアアドバイザーが無料でその地域の給料相場や書類の書き方、それぞれの施設の特徴を教えてくれます。

SNSシェア

介護のみらいラボ編集部コメント

【3/25速報配信予定】2022年の合格発表情報はこちら >>2022年「介護福祉士国家試験(第34回)」の合格発表!合格率や合格ラインも -- 2021年、令和3年3月、第33回介護福祉士国家試験の合格発表です。今年の介護福祉士国家試験の合格者数や合格率を見ながら、介護福祉士でもあるベストウェイケアアカデミーの馬淵学校長が試験難易度や内容へ講評をし、過去の国家試験の傾向との違いや免許登録の申請手続きについて介護のみらいラボ編集部が解説します。